TEL SCHIKMONA (inn) – In der Eisenzeit beherbergte die israelische Karmelküste eine große Manufaktur für Purpurfarbe. Vergangene Woche erschien dazu eine wissenschaftliche Publikation, die sich mit neuen archäologischen Entdeckungen in Tel Schikmona beschäftigt. Die Eisenzeit in der Levante setzen Altertumsforscher zwischen 1100 und 600 vor der Zeitrechnung an.

Die israelischen und amerikanischen Autoren beschreiben in ihrem Beitrag in der Online-Zeitschrift „PLOS One“ ihre Funde von Werkzeugen und Produktionsanlagen, die auf eine große Werkstatt zur Herstellung von Purpurfarbe hinweisen. Der hebräische Ausdruck ist „Argaman“.

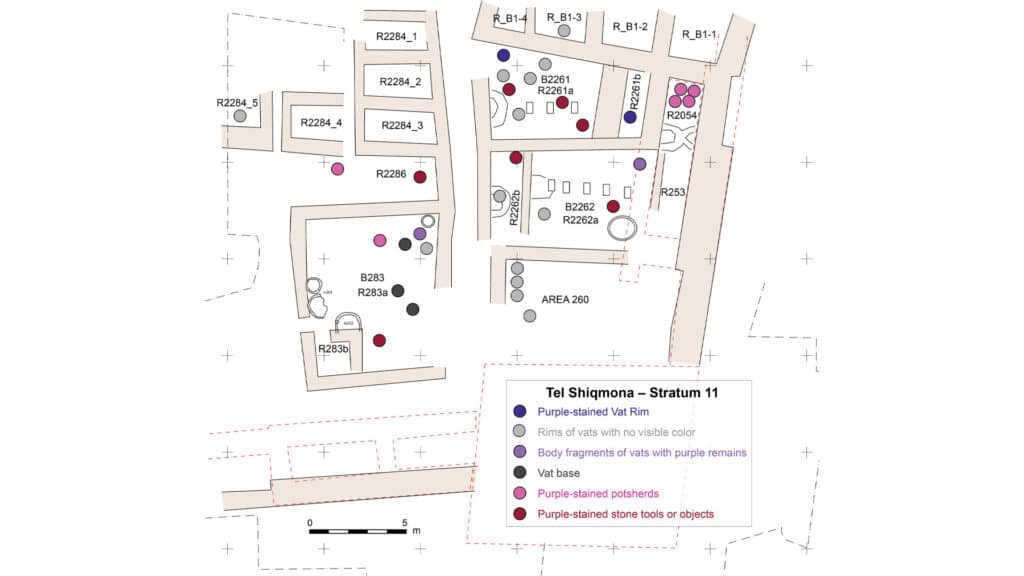

Die Ausgrabungen erlauben den Archäologen auf bisher einmalige Art und Weise, den gesamten Produktionsprozess des begehrten Farbstoffes zu rekonstruieren. Dutzende purpurgefärbte Keramikfässer, Mahlsteine und andere Arbeitsinstrumente lassen darauf schließen, dass das Luxusgut über 500 Jahre hinweg an der Ausgrabungsstätte hergestellt wurde. Auch die räumliche Anordnung und Form der Produktionsstätten stützt diese These.

Zwischen dem 2. Jahrtausend vor der Zeitrechnung und dem Fall Konstantinopels im Jahr 1453 unserer Zeitrechnung war Purpur ein äußerst wertvoller Stoff, den der Adel und die Eliten trugen. Außerdem diente er kultischen Zwecken. Die Römer maßen ihm einen mehrfachen Wert als Gold zu.

Die Farbe wurde aus der Hypobranchialdrüse dreier Sorten von Stachelmuscheln (Murex) gewonnen: der stumpfen Stachelschnecke (Hexaplex trunculus), der Herkuleskeule (Bolinus brandaris) und der Rotmund-Leistenschnecke (Stramonita haemastoma). Der grünliche Schleim wurde dazu aus der Drüse der Meeresmuschel extrahiert und der Luft ausgesetzt; eine chemische Reaktion ließ ihn purpurrot werden.

Exportstarke Werkstatt

Die Werkstatt in Schikmona existierte während des Israelitischen Königreichs und der Ersten Tempelperiode (1100–586 vor der Zeitrechnung). Sie florierte vor allem während des Aufstiegs des Königsreiches Israel und der nordisraelitischen Königsdynastien von Omri (1. Könige 16,15–28) und Jehu (2. Könige 10), aber auch während der Zeit des assyrischen Exils (721–586).

Schikmona war für die gesamte Region einer der wichtigsten Hersteller von Purpur. Möglicherweise wurde die Farbe für Textilien genutzt, die in der Stiftshütte (2. Mose 25,2–7; 26,1–4; 39,1) und später im Jerusalemer Tempel zur Anwendung kamen (2. Chronik 2–3). Auch ein Export in benachbarte Königreiche, vor allem nach Zypern, ist denkbar. Mit der babylonischen Eroberung und der Zerstörung des Ersten Tempels verlor die Fabrik an Bedeutung; die Babylonier zerstörten die Stätte zusammen mit der gesamten ökonomischen Infrastruktur in der südlichen Levante.

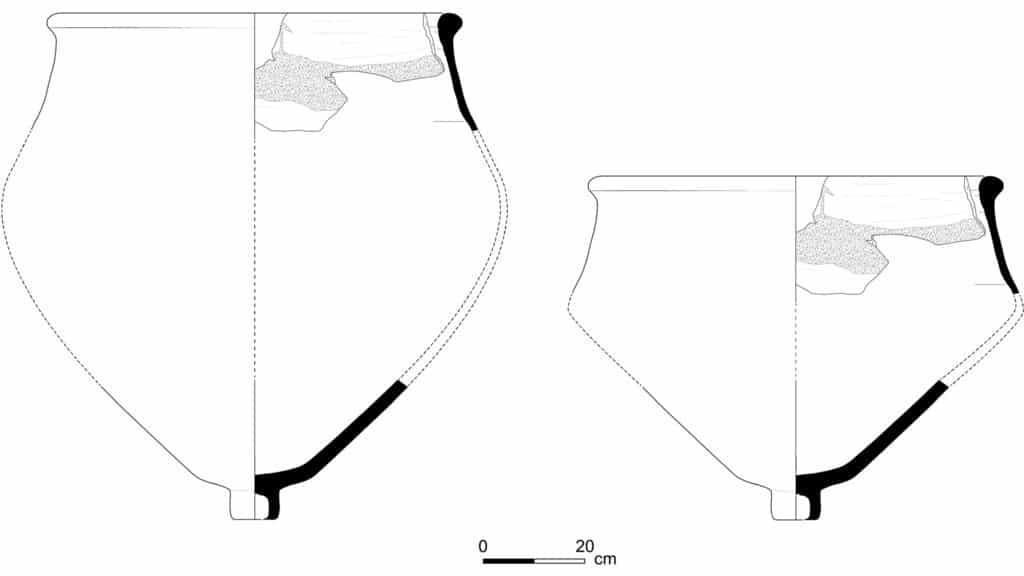

Das Grabungsteam fand in Tel Schikmona 176 Gegenstände, die auf die Herstellung des Farbstoffs hinweisen; 135 sind von Purpur eingefärbt. Die Langlebigkeit der Farbe zeugt von ihrer hohen Qualität. Zu den Fundstücken gehören Keramikfässer, die einen Meter hoch waren, eine 80 Zentimeter weite Öffnung hatten und 350 Liter fassen konnten. Es wird davon ausgegangen, dass die Fabrik in Zeiten großer Produktion 15 bis 20 solcher Fässer nutzte.

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Farbe für purpurne Textilien, die im trockenen Timna-Tal im Süden das Landes gefunden wurden, aus Schikmona stammte. In dessen humidem Klima konnten Textilien wahrscheinlich nicht so lange bestehen. Das Tel wurde bereits in den 1960er- und 70er Jahren ausgegraben. Jedoch konnten die Archäologen damals die Besonderheiten der Stätte noch nicht richtig einordnen. Seit 2016 wird dort wieder intensiv geforscht.

Einer der Forscher, Golan Schalvi vom Sinman-Institut für Archäologie der Universität Haifa, erklärte gegenüber der Zeitung „Yediot Aharonot“ die Bedeutung des Fundes: „Dies ist das erste Mal, dass wir die Form der Gefäße rekonstruieren können, die in der Purpurindustrie genutzt wurden – und wie sie im Herstellungs- und Färbeprozess genutzt wurden.” Die Produktion von Purpur erfolgte in mehreren Prozessen. Nach der Ernte von Drüsensekreten aus den Meeresschnecken musste die Flüssigkeit gelagert und aus ihr der Farbstoff gewonnen werden. In weiteren Schritten entstand daraus eine Färbelösung.

Danach konnten dann Textilien in einem mehrstufigen Prozess damit gefärbt werden. Die Produktionsstätten für die Gewinnung der Farbe unterschieden sich oft von jenen zur Färbung von Materialien, seien es Stoffe, Särge oder Wandmalereien. Tel Schikmona ist die bisher einzige frühzeitliche Stätte überhaupt, an der eine Folge von Werkstätten rekonstruiert werden kann, in denen in einem großen Maßstab die Purpurfarbe hergestellt und zum Färben von Materialien genutzt wurde.

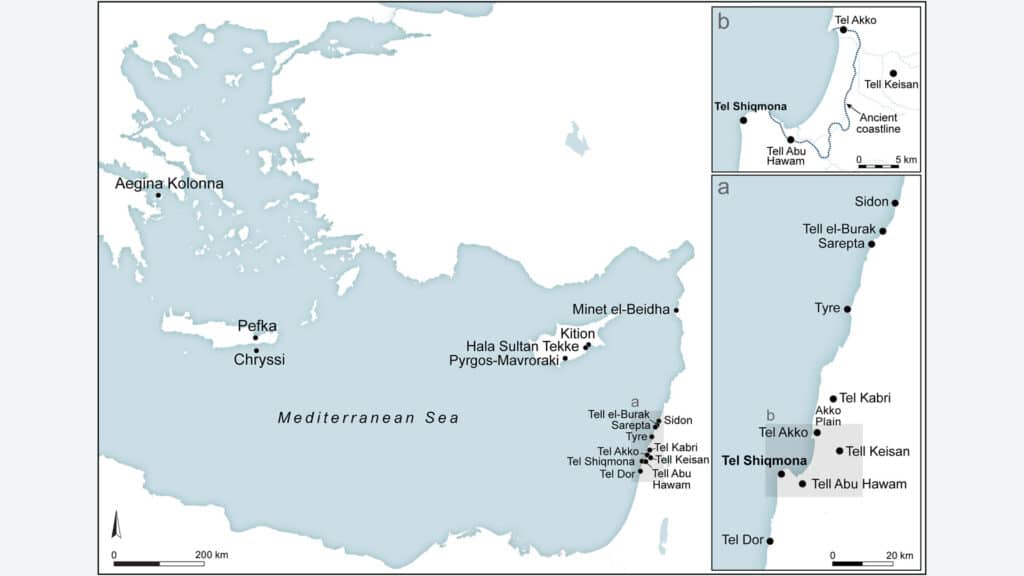

Die Ausgrabungsstätte Tel Schikmona (Tell es-Samak, „Fischmund“ auf Arabisch) ist ein kleiner Hügel mit einer Fläche von etwa 2 Hektar. Sie befindet sich an der Karmelküste an den südlichen Ausläufern der modernen Stadt Haifa. In der Eisenzeit gehörte der Ort zur Peripherie zwischen dem Königreich Israel und dem phönizischen Tyrus. Schikmona besaß keinen Hafen, weil das dortige felsige Riff Boote in Ufernähe gefährdet hätte.

Dafür stellte die felsige Umgebung einen hervorragenden Lebensraum für die Meeresmuscheln dar. Daher schlagen die Archäologen vor, dass die Identifikation von Lebensräumen, die für Stachelschnecken meeresbiologisch fruchtbar sind, dabei helfen kann, ähnliche langjährige und großangelegte antike Purpurproduktionsstätten zu finden.

Eindrucksvoller kultureller Austausch

Um die wertvolle Ware zu schützen, umgab den Ort eine Stadtmauer. Er war von Phöniziern und Israeliten bewohnt, hatte aber eine überwiegend israelitische Architektur: die Bewohner lebten in Vierraumhäusern, die für den israelitischen Wohnungsbau der Zeit typisch waren.

Wie die Forscher Gilboa und Schalvi bereits 2023 in einem Fachartikel beleuchteten, war die große Nähe von Phöniziern und Israeliten in Schikmona und die damit einhergehende gegenseitige kulturelle Beeinflussung einzigartig. Die Allianz zwischen Phönizien und Israel beziehungsweise Nordisrael diente als politischer Hintergrund: König Salomos enge Zusammenarbeit mit König Hiram von Tyrus (2. Chronik 2), mögliche Eroberungen von König Omri sowie König Ahabs (1. Könige 16,29–22,40) Ehe mit der phönizischen Königstochter Isebel können die Existenz einer phönizischen Kolonie in Israel begünstigt haben.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Die Forscher vermuten, dass die komplexe und arbeitsintensive Herstellung und Verarbeitung der Farbe chemische Fachkenntnisse erforderte und von phönizischen Handwerkern geleistet wurde, während Israeliten die Fabrik führten. Die Phönizier, das Seefahrervolk im heutigen Libanon, hatten in der Eisenzeit eine Monopolstellung in der Purpurproduktion.

Das umliegende Meeresgebiet steht inzwischen unter Naturschutz, so dass sich die Muschelpopulation dort in den vergangenen Jahren etwas erholen konnte. Nach jahrzehntelanger Versalzung, Verschmutzung und Klimaerwärmung waren die Meeresschnecken im östlichen Mittelmeerbecken fast ausgestorben.

Ajelet Gilboa von der Universität Haifa, Sohar Amar von der Bar-Ilan-Universität und Golan Schalvi von der Universität Tel Aviv sind maßgeblich am Projekt zur Erforschung der Frühzeit am Tel Schikmona beteiligt. Das Projekt wird von verschiedenen israelischen Einrichtungen gefördert. (ndr)

3 Antworten

Vielen Dank für den ausführlichen Bericht.

Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie wichtig die Achäologie ist.

Dass Israeliten und Phönizier Gemeinsamkeiten hatten, ist interessant,

Die Jüdische Tradition und die Königreiche Israels und von Juda werden durch archäologische Erkenntnisse reicher.

Es ist immer ein Genuss, wenn archälogische Funde die Bibel bestätigen. Dann knirschen die Atheisten mit den Zähnen oder negieren die Ergebnisse schlichtweg. Es läßt sich jedoch nicht verdrängen, weil schon bald wieder eine neue Entdekung kommt.

Kein Atheist bestreitet den historischen Inhalt der Bibel. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch, mit vielen Weisheiten. Ein Atheist glaubt einfach nicht an einen Schöpfer und dessen wirken auf den Menschen.