Das Bibelland-Museum Jerusalem ehrt Eitan Rosenzweig (2002–2023), einen jungen und talentierten israelischen Künstler, der als Soldat im November 2023 im Kampf gegen die Hamas sein Leben verloren hat. In seiner „Scroll of Jewish Fate“ (Schriftrolle des jüdischen Schicksals) erforscht Rosenzweig das jüdische kollektive Unbewusste.

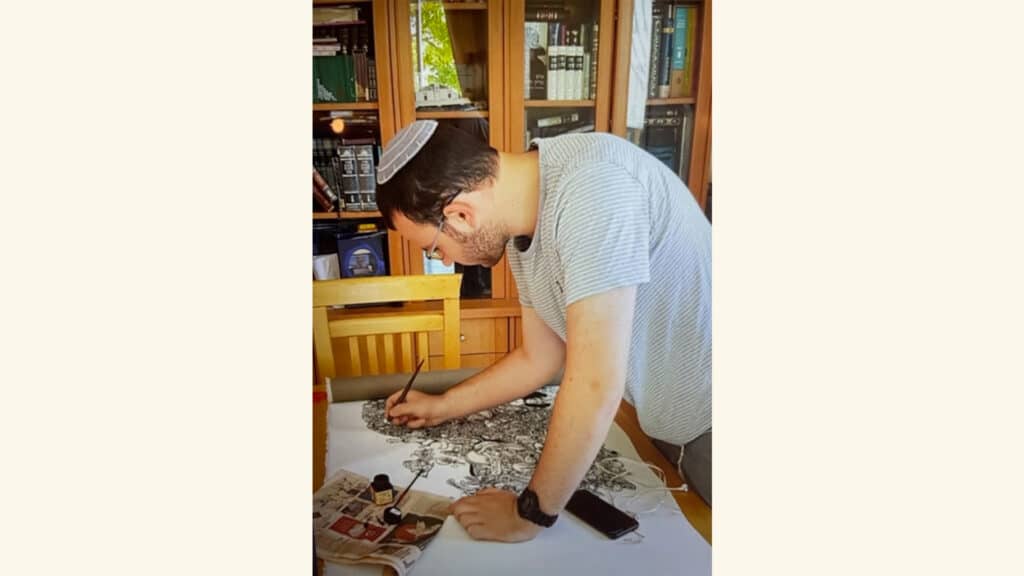

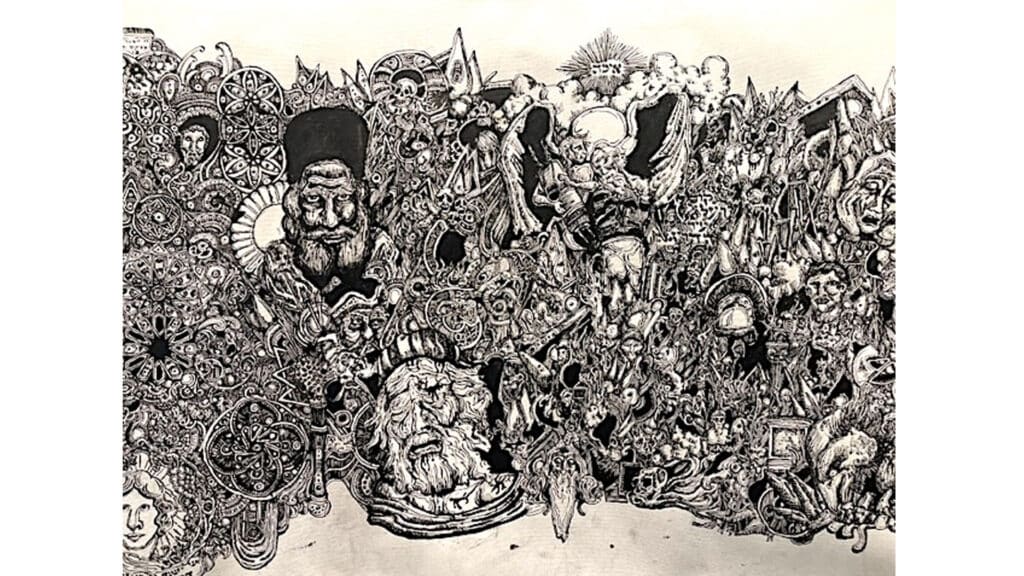

Die Ausstellung fokussiert sich auf sein letztes Meisterwerk, eine illustrierte Schriftrolle mit dem Titel „Kuma, Mei-Afazim Vekankantum“, benannt nach den Zutaten, die zur Herstellung von Tinte für jüdische heilige Texte verwendet wurden.Die beeindruckende, fast 4 Meter lange Schriftrolle ist detailliert gestaltet. Sie basiert auf der komplexen und anspruchsvollen Technik des Zeichnens mit Tusche mit einem Tauchstift auf Leinwand.

Die Wahl der Ausführung und der Titel durch den Künstler drücken seinen Anspruch aus, eine Art visuelle Tora-Rolle zu schaffen und die ästhetische Vielfalt innerhalb des Judentums hervorzuheben. Die Schriftrolle, an der Rosenzweig während der COVID-19-Pandemie arbeitete, dokumentiert eindrücklich seinen weiten Horizont und seine Visionen als Künstler und Wissenschaftler.

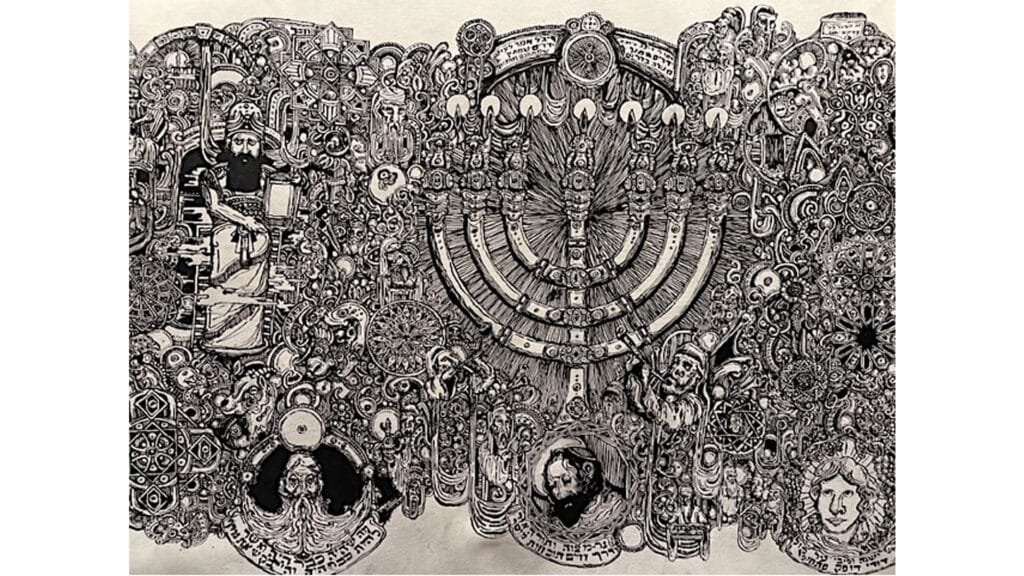

Das Kunstwerk webt ein komplexes und umfangreiches Netzwerk aus Zitaten und künstlerischen Ausdrucksformen aus der Bibel, dem Talmud, der kabbalistischen Literatur, der hebräischen Poesie, fernöstlichen Kulturen, Kunstwerken und archäologischen Funden.

Biblische Figuren und Schriftzitate

Tausende Details füllen die Leinwand, zeichnerisch sorgfältig ausgeführt. Sie kombinieren biblische Figuren, architektonische Elemente, religiöse Strukturen, Tiere, heilige Gegenstände und Zitate aus schriftlichen Quellen. All dies wird in einem fließenden Stil dargestellt, einer Art kontinuierlichem Bewusstseinsstrom, wodurch eine fesselnde visuelle Sequenz in Schwarz und Weiß entstanden ist.

Unteroffizier Eitan Dov Rosenzweig wurde in Alon Schevut in der jüdischen Verbandsgemeinde Gusch Ezion bei Hebron als ältestes von fünf Kindern von Usi und Hagai geboren. Er schloss sein religiöses Studium an der Neve-Schmuel-Jeschiva mit Auszeichnungen ab, wofür er auch vom israelischen Bildungsministerium eine Anerkennung bekam.

Rosenzweig nahm in Gusch Ezion an einem Kunstprogramm teil. Sein letztes Projekt, die im Bibelland-Museum Jerusalem ausgestellte 3,6 Meter lange Schriftrolle, erzählt die Reise des jüdischen Volkes durch die Geschichte. Es bescherte ihm ein Stipendium für ein Kunststudium.

Eitan trat der israelischen Armee über das Hesder-Jeschiva-Programm bei. Er diente im Shaked-Bataillon der Givati-Brigade und gehörte zu der ersten Truppe, die im Kampf gegen die Hamas nach Gaza entsandt wurde. Eitan Rosenzweig war 21 Jahre alt, als er am 9. Tag des jüdischen Monats Kislev, dem 22. November 2023, in der Schlacht in Dschabalia fiel.

Prophetische Inschrift im Tagebuch

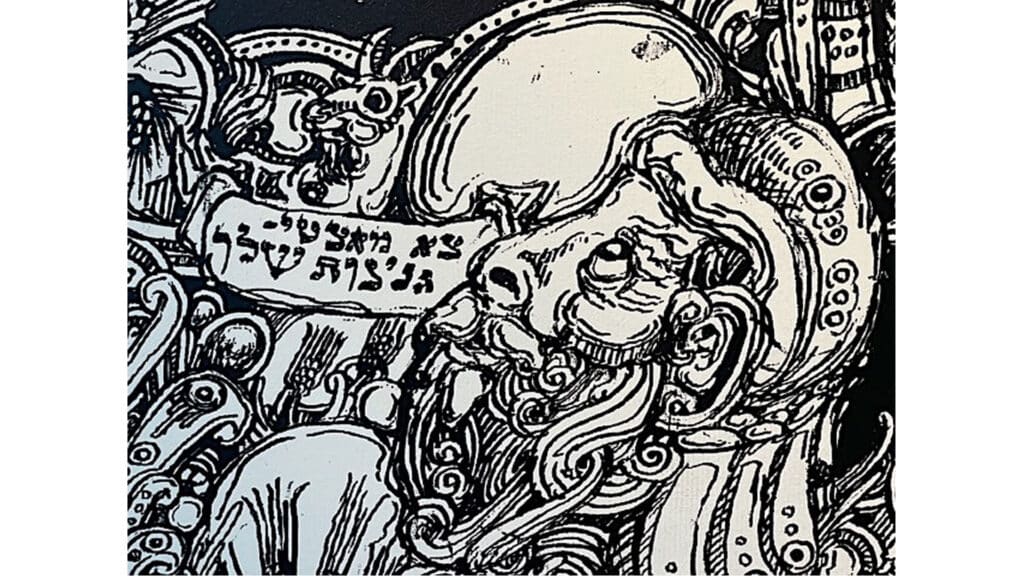

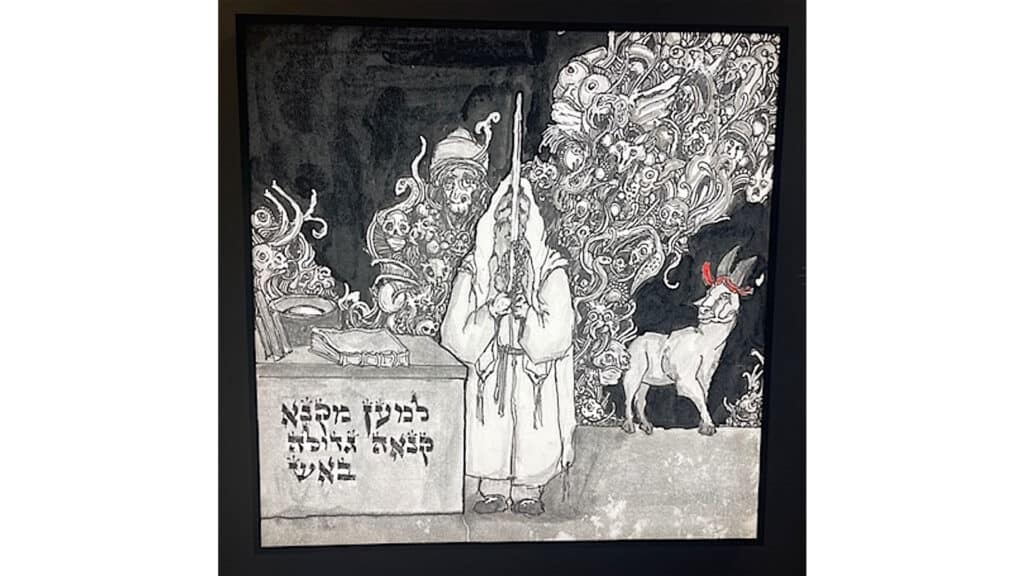

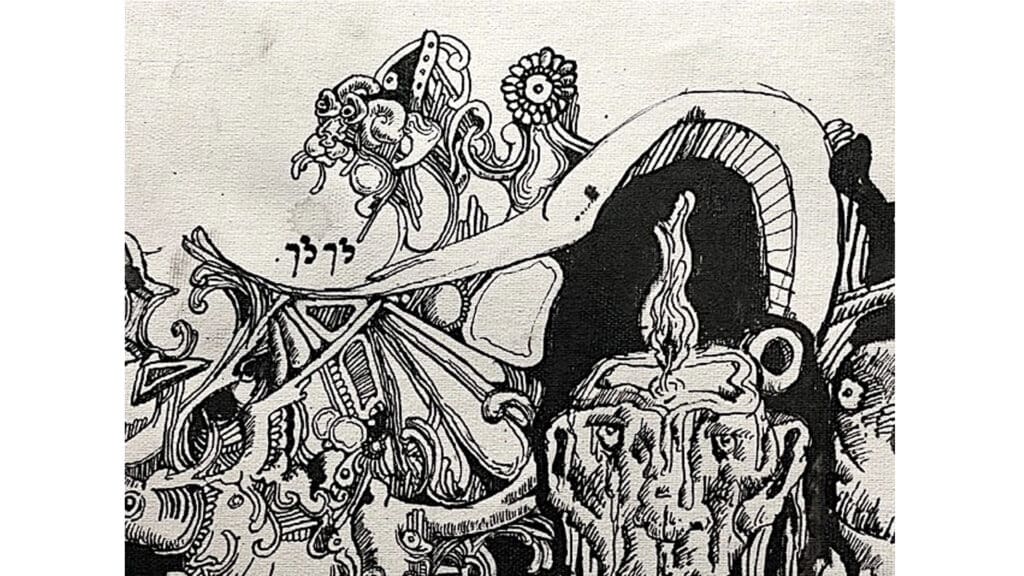

Eitan veröffentlichte in einem Studententagebuch eine prophetische Inschrift, die ein Gebet über feuriges Gericht und Opfer enthielt. Im Rückblick und in Anbetracht seines Todes in Gaza bei der Verteidigung Israels, scheint es, als erfüllte sich eine Vorahnung, denn er wählte eine erschreckende Zeile aus einem Gebet zum letzten Tag des Laubhüttenfestes Sukkot, Hoshana-Rabba.

Die von Francisco de Goyas Werk inspirierte Zeichnung zeigt einen Juden, der inmitten von Monstern betet. Der Sündenbock, der die Sühne symbolisiert, erscheint mit einem scharlachroten Faden an den Hörnern. Eitans Selbstaufopferung für Israel steht im Einklang mit der prophetischen Natur der Inschrift, die ein Jahr vor dem „Eiserne Schwerter“-Krieg geschaffen wurde.

Eitan liebte Menschen und Gott. Neben seiner Liebe zum Torastudium widmete er sich mit einer einzigartigen Neugier, Wertschätzung und Akzeptanz dem Lernen über verschiedene Bereiche des jüdischen Volkes. Seine Kunst drückt unter anderem seine tiefe Verbundenheit zur Geschichte des jüdischen Volkes, seiner Tora und seinem Gott aus.

Abrahams Berufung als Anfang

Sein Werk beginnt mit dem Tora-Abschnitt „Lech Lecha“ (Gehe hinweg, 1. Mose 12,1–17,27). Es führt über die Zerstörung des Tempels bis zur Erlösung. Inspiriert von den Theorien des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung und des Mythologen Joseph Campbell tauchte Rosenzweig in sein persönliches Unterbewusstsein ein, um Bilder zu extrahieren, die in den Tiefen des jüdischen kollektiven Gedächtnisses verborgen waren.

Indem er diese verborgenen Schätze intuitiv zusammenstellte, versuchte er, über die mythische Erzählung des jüdischen Volkes nachzudenken und die Geschichte der Nation als eine Heldenreise der fortwährenden Selbstfindung und Transformation darzustellen. Eitan wollte das Werk ursprünglich mit Tora-Tinte malen, doch aus technischen Gründen verwendete er schließlich normale Tinte. Das Werk ist ein kraftvoller Ausdruck jüdischer Identität und Erinnerung.

Eitan Rosenzweigs Megilla (Rolle) spiegelt seine tiefe Verbundenheit mit seinem jüdischen Erbe wider. Die Ausstellung zeigt zudem Zeichnungen aus Skizzenbüchern und von ihm verfasste Gedichte. Sie scheinen eine Vorahnung zu sein, sein eigenes Ende anzudeuten.

Leben und Tod des Künstlers Eitan Rosenzweig sind eng mit dem jüdischen Schicksal verknüpft. In diesem Licht scheint sein Werk kein tragisches Schicksal zu beklagen, sondern erweist sich als kraftvolles Zeugnis von Hingabe, Vision und Opferbereitschaft. Die Realisierung der Ausstellung sowie des Ausstellungsbooklets finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Zudem ist ein Katalog geplant.

Einzelne Ausschnitte aus dem Kunstwerk

Im Babylonischen Talmud heißt es, dass Abraham Zweifel an der göttlichen Verheißung hegte, die er bezüglich der vielen Nachkommen erhalten hatte, weil er in den Sternen sah, dass sein Vermögen ihm keine Nachkommen bescherte: „Lassen Sie Ihre astrologischen Spekulationen, das Glück gilt nicht für Israel “ G´tt antwortet ihm (Nedarim, 32a).

„Hoschana“ wurde drei Jahre vor seinem Tod gemalt. Es illustriert ein liturgisches Gedicht, das an Hoschana Rabba, dem Vorabend von Simchat Tora, rezitiert wurde. Rosenzweig ließ sich von Francisco Goyas „Der Schlaf der Vernunft bringt Monster hervor“ inspirieren, indem er eine menschliche Figur zeigt, die von einem Schwarm furchterregender Kreaturen bedroht wird. Während Goyas Figur schläft, steht Rosenzweigs Figur im Gebet und greift nach den Vier Arten, den Symbolen des Sukkot-Festes.

In der Ecke des Gemäldes ist der Opferbock des Versöhnungstages, der Sündenbock, zu sehen, der sich gerade auf den Weg macht, um für das Volk zu büßen. Nach dem Tod des Künstlers im Kampf gegen die Hamas erhält das Gemälde eine erschreckende prophetische Bedeutung, wenn man die Worte des im Werk zitierten liturgischen Gedichts liest: „Um des Mächtigen (Eitan) willen, der in die Flamme geworfen wurde.“ Feuer des Sohnes, der an Holz und Feuer gefesselt war.

Um die Tempel-Menora erscheinen die Leviten mit Musikinstrumenten. Am Ende dieses Kapitels erscheint ein Trio runder Porträtgemälde, unter denen jeweils ein Vers steht. Der erste Vers stammt aus dem Hohelied (5,2): „Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Eine Stimme! Mein Geliebter klopft für mich auf.“ Der zweite stammt aus dem Buch der Sprüche (1,9): „Denn das Gebot ist eine Lampe und die Lehre ist Licht, und die Zurechtweisungen der Zucht sind der Weg des Lebens.“ Der dritte stammt aus dem Buch des Predigers (3,15): „Was war, ist bereits geschehen, und was geschehen soll, ist bereits geschehen, und Gott sucht die Verfolgten.“

Den Weisen zufolge wurden alle drei Bücher von Salomo verfasst. Das Hohelied wurde in seiner Jugend geschrieben, die Sprüche in seinem Erwachsenenalter und der Prediger in seinem hohen Alter. Das Gemäldetrio bezieht sich auf den spirituellen Entwicklungsprozess als den Reifungsprozess in verschiedenen Phasen des eigenen Lebens.

Die erste Figur ist das klassische Schönheitsideal – die Schönheit der Jugend. Die zweite Figur stellt wahrscheinlich den Weisen dar, der sich mit dem Studium des moralischen Guten beschäftigt, und die dritte – den erleuchteten Weisheitsältesten, vielleicht in Form eines Propheten oder eines Zen-Mönchs.

(Von rechts nach links) Es wird angenommen, dass es sich bei dem Motiv dieses Porträts um Titus handelt, den römischen Feldherrn und Kaiser, der für die Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem verantwortlich ist. „Steh auf und geh in die Stadt des Schlachtens“ – der Eröffnungssatz des Gedichts „In der Stadt des Schlachtens“, das der Dichter Chaim Nachman Bialik geschrieben hat, nachdem er 1903 Zeuge der Gräueltaten der Kischinew-Pogrome geworden war.

„Eicha“ (Wo bist du?) – dieses Wort hat eine doppelte Bedeutung. Die Schriftrolle von Eicha ist das Buch der Klagelieder über die Zerstörung des Tempels. Aber im Hebräischen kann dieses Wort auch als „ajeka“ gelesen werden – Gottes Frage nach Adams Versuch, sich vor ihm zu verstecken (Genesis 3,9).

Inmitten der Bilder von Zerstörung und Exil suchen Menschen und Gott nacheinander, um ihre Verbindung zu erneuern. Bei dem kleinen Porträt zwischen zwei anderen könnte es sich um Bohdan Chmelnytsky handeln, den Kosakenführer, der für die Verfolgungen und Massaker verantwortlich ist, bei denen Tausende von Juden ermordet wurden.

Bei dem großen Porträt handelt es sich möglicherweise um Rabbi Abraham Isaac Ha-Cohen Kook, den ersten aschkenasischen Oberrabbiner des britischen Mandatsgebiets Palästina, der für seinen einflussreichen und inklusiven religiösen Zionismus bekannt ist. Wenn dem so ist, besiegelt Rabbi Kooks Platz als zentraler zionistischer Denker das Kapitel von Zerstörung und Exil und kündigt den Beginn der Erlösung an.

„Lech Lecha“ – der biblische Befehl, der Abraham auf die Suche nach dem für ihn bestimmten Ort schickte.

„Langsam vom Altar herabgestiegen, Jerusalem zugewandt“ ist ein Zitat aus dem Gedicht „By the Roadside“ von Nathan Alterman, mit Musik von Naomi Schemer und aufgeführt von der Israeli Navy Band. Das Lied wurde als Schlaflied geschrieben, das einem Kind vorgesungen wurde. Es erzählte ihm von den Leiden seiner Vorfahren und ihrer Hingabe auf ihrer Reise in das Land Israel, nach Jerusalem.

3 Antworten

Dieser Artikel, nein, mehr als ein Artikel, ist zum Weinen schön, Frau Tegtmeyer. Toda raba.

Es erinnert ein wenig an das Gemälde 1933 von Marc Chagall in Tel Aviv “ Welt in Aufruhr“, auch eine Voahnung?

Danke@Redaktion

Eitan Rosenzweig möge uns allen gut in Erinnerung bleiben !

Sein Kunstwerk wird für die nachkommenden Generationen in Israel wichtig sein und

für alle, die an das Judentum glauben.

Es tut sehr weh, an all die gefallenen Soldaten zu denken. Die meisten sind blutjung und hätten noch so viel erreichen können. Eitan Rosenzweig war ein wahrer Künstler, geniale Gedankengänge konnte er mit seiner Kunst auf Papier bringen. So hat sein Volk, für das er gekämpft hat, eine bleibende Erinnerung an ihn.

Ich denke jeden Tag an die meist so jungen tapferen Kämpfer und bitte um Gottes Schutz.