Die hell klingenden Kirchenglocken der maronitischen Kirche Mar Marun in Dschisch laden fröhlich zum Gottesdienst ein. Der antike Name des kleinen Ortes in Obergaliläa ist Gusch Chalav, im Hebräischen der „Block aus Milch“. Die Römer benannten es in Giscala um, und im Laufe der Zeit wurde der arabische Name Dschisch (auch Gisch) daraus. Der Ort zählt etwa 3.000 Einwohner. Malerisch ist das Dorf an einem Berg gelegen, unweit der jüdischen Stadt Safed. Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner sind Christen. Der Großteil ist maronitisch, der andere Teil griechisch-katholisch.

Es ist zwanzig vor 10 Uhr, und etwa 30 Gläubige sind in der Kirche versammelt. Heute, an einem Sonntagmorgen im Oktober, hängen die Gewitterwolken schwer am Himmel. Eine Frau beginnt mit lauter Stimme das Vater Unser und das Ave Maria auf Arabisch zu beten. Die Anwesenden sprechen ihr nach und lassen sich nicht von dem draußen einsetzenden Gewitter verunsichern. Vier weitere Frauen folgen derselben Liturgie, die Kirche füllt sich währenddessen. Um kurz nach 10 beginnt der eigentliche Gottesdienst, durch den zwei Priester führen. Inzwischen sind gut 200 Gläubige versammelt. Sie sprechen Arabisch, doch mittendrin gibt es immer wieder liturgische Elemente, die anders klingen. Zwar semitisch, aber dunkler und etwas weicher als etwa Arabisch oder Hebräisch. Zum großen Teil besteht die Gemeinde aus Aramäern, die Gläubigen beten auf Aramäisch.

Foto: Israelnetz/mh

Foto: Israelnetz/mhStarke Verbindung mit dem jüdischen Volk

Als „Aramäer aus Dschisch“ stellt sich auch Schadi Challul vor. Im November empfängt er eine Gruppe Israelis, die zu einem Tagesausflug aus der nicht weit entfernten Jesreelebene angereist sind. In der lokalen Weinkelterei, die auch als Besucherzentrum fungiert, riecht es stark nach Arak, dem beliebten Anisschnaps. Schadi begrüßt die Gäste: „Schlomo. Sagi Basim detayk aman.“ Die 40 Besucher hören verständnislos, aber interessiert zu. Schadi wechselt ins Hebräische: „Schalom. Schön, dass ihr heute hierher gekommen seid.“ Er stellt sich vor: „Ich war fünf Jahre Fallschirmjäger in der israelischen Armee.“ Die Israelis nicken anerkennend. Schadi gibt den Juden eine Geschichtsstunde: Bevor Abraham, Isaak und Jakob Juden wurden, waren sie Aramäer. Die Zuhörer nicken zustimmend, einer ruft laut: „Und da haben wir noch nicht mal von unseren Müttern Sara, Lea und Rahel gesprochen!“

Aramäer hätten damals im gesamten Nahen Osten gelebt. Schadi berichtet: Als der Islam im siebten Jahrhundert in dieser Gegend die Herrschaft übernahm, war sie von Juden und Aramäern besiedelt. „Doch heute kennt uns kaum noch jemand und viele halten uns für Araber“, sagt der 42-Jährige, auf dessen T-Shirt in großen Buchstaben zu lesen ist: „Ich bin Aramäer“. Erst auf Aramäisch, dann auf Hebräisch und letztlich auf Englisch.

Foto: Israelnetz/mh

Foto: Israelnetz/mhSchadi hat in den USA Internationale Finanzen studiert. Damals habe er in den Staaten bleiben wollen. „Ich hatte bereits eine gute Stelle in Aussicht. Das Leben dort ist leichter, und warum sollte ich zurückgehen?“ Doch 2005, in seinem letzten Semester, belegte Schadi einen Kurs über „Die Bibel in der englischen Literatur“. Im Kurs lasen sie das Markus-Evangelium. „Als wir zu der Stelle ‚Talita kumi‘ kamen, sagte der katholische Professor, dass es die aramäische Sprache heute nicht mehr gebe.“

Schadi widersprach dem Professor und erzählte ihm, dass er Aramäer aus Israel sei. Er selber habe die Sprache seit seiner Kindheit viel gehört. Der Professor bat ihn, zur nächsten Sitzung eine Präsentation über die Aramäer vorzubereiten. „Anfangs war ich überfordert“, erinnert sich Schadi. „Ich war doch nur ein einfacher Student. Doch als ich den Amerikanern das Vater Unser auf Aramäisch, der Sprache Jesu, beibrachte, dachte ich: ‚Das ist eine große Verantwortung. Wenn selbst dieser gelehrte Professor nichts von unserem Volk weiß, wieviel weniger weiß es dann das Volk selbst?‘“

Durch positive christliche Einstellung integrieren

Doch um andere zu lehren, muss die eigene Identität gestärkt werden. Darum kam Schadi 2007 nach Israel zurück und gründete die Israelisch-Christliche Organisation der Aramäer (ICAA). Mit dieser verfolgt er zwei Ziele: „Einerseits das Wiederbeleben der syrisch-aramäischen Identität, Sprache und Kultur. Andererseits wollen wir unser Volk durch eine positive christliche Einstellung in Israel integrieren. Wir setzen uns für eine friedliche Koexistenz zwischen Juden und Christen ein. Ein wichtiger Beitrag dazu ist der Armeedienst, weil die Armee als Schmelztiegel der israelischen Gesellschaft dient.“

Seit ihrer Gründung hat die ICAA viel erreicht: Neben dem aramäischen Sprachunterricht in der Sonntagsschule hat das israelische Bildungsministerium seit 2009 Sprachunterricht für die Grundschule genehmigt. Zwar nur eine Stunde in der Woche, „aber es ist ein Anfang“, gibt sich Schadi zuversichtlich.

Foto: Israelnetz/mh

Foto: Israelnetz/mhAls Ethnie anerkannt

Um das Bewusstsein für die Identität der Aramäer zu stärken, gibt es in Israel ein jährliches Sommerlager, zu dem Schüler und Studenten aus aller Welt kommen. Die größte Errungenschaft: Seit 2014 haben orientalische Christen in Israel die Möglichkeit, sich als Aramäer registrieren zu lassen. Die Voraussetzungen für die offizielle Anerkennung als eigene Ethnie sind aus Sicht des Staates erfüllt: das historische Erbe, die Religion und Kultur, sowie die Herkunft und Sprache.

Doch in der Praxis zeigten sich Probleme: Abgesehen von den bürokratischen Hürden war die Registrierung auch teuer. Durch ein weiteres Gesetz vom September 2017 fiel die Summe von 400 Euro pro Person dafür weg. Seitdem haben etwa 250 Aramäer den Eintrag im Ausweis ändern lassen. Weitere 30 Leute stehen bereits auf der Warteliste. Für Schadi ist die Sache klar: „Meine Religion ist christlich, meine Ethnie aramäisch und meine Staatsbürgerschaft israelisch.“ Er sieht es als Ironie der Geschichte, dass der als Erster in Israel registrierte Aramäer sein 2014 geborener Neffe mit dem Namen Jeschua ist.

Foto: Israelnetz

Foto: IsraelnetzSchadi hat noch viele Ziele. Im elterlichen Wohnzimmer erzählt er von seinem jüngsten Erfolg: In einem Gerichtsbescheid vom Bildungsministerium ist der „Transport aramäischer Schüler in jüdische Schulen“ als eigener Paragraph festgehalten. Schadi freut sich sehr darüber: „23 aramäische Kinder aus unserem Ort gehen in die jüdische Schule des benachbarten Kibbutz Sasa. Und nun ist der Schultransport gesetzlich geregelt.“ Er zeigt, wie viele Wörter in der Hebräischen Sprache und auch im Arabischen aus dem Aramäischen kommen: „Sasa zum Beispiel bedeutet Nägel. Und diese zwei Berge da drüben“, er deutet in Richtung des Kibbutz‘, „ragen wie zwei Nägel aus der Landschaft. Unsere Sprache ist geprägt von den Aramäern. Denn auch wenn unsere Umgangssprache heute Arabisch ist, meine Muttersprache ist Aramäisch. Das siehst du auch daran, dass unser Arabisch viel mehr mit dem Aramäischen als mit dem Arabisch der Bewohner der arabischen Halbinsel gemein hat.“

Auch wenn die jüdische Schule noch keinen Aramäischunterricht anbiete – langsam entstehe ein Bewusstsein auch im jüdischen Staat für die Bedürfnisse dieser Minderheit. „Aramäer zu sein, heißt vor allem, meine Identität zu bewahren und davon zu erzählen.“ Auch wenn seine Kinder eine hebräischsprachige Schule besuchten, ist Schadi überzeugt: „Sie sind sich ihrer aramäischen Identität viel bewusster, als ich es jemals war.“ Viele Araber in Dschisch und im ganzen Land beobachten Schadis Einsatz mit Argwohn: „Die Panarabisten wollen, dass wir als arabische Stadt isoliert bleiben. Sie erzählen den Christen, dass sie Araber sind. Aber das waren wir nie. Und wir wollen positive Akzente in unserer Gesellschaft setzen.“

Schadi ist sich sicher: „Wenn wir klein und schwach sind, erfüllen wir die biblische Botschaft. Als Jesus sagte, unser Glaube könne Berge versetzen, meinte er, dass wir als kleine Menschen Großes tun könnten. Daher blickt er auch optimistisch auf sein größtes Projekt: den Umzug der aramäischen Gemeinde in ein Dorf in benachbartem Gebiet.

Foto: Israelnetz/mh

Foto: Israelnetz/mhDas Aramäer-Dorf

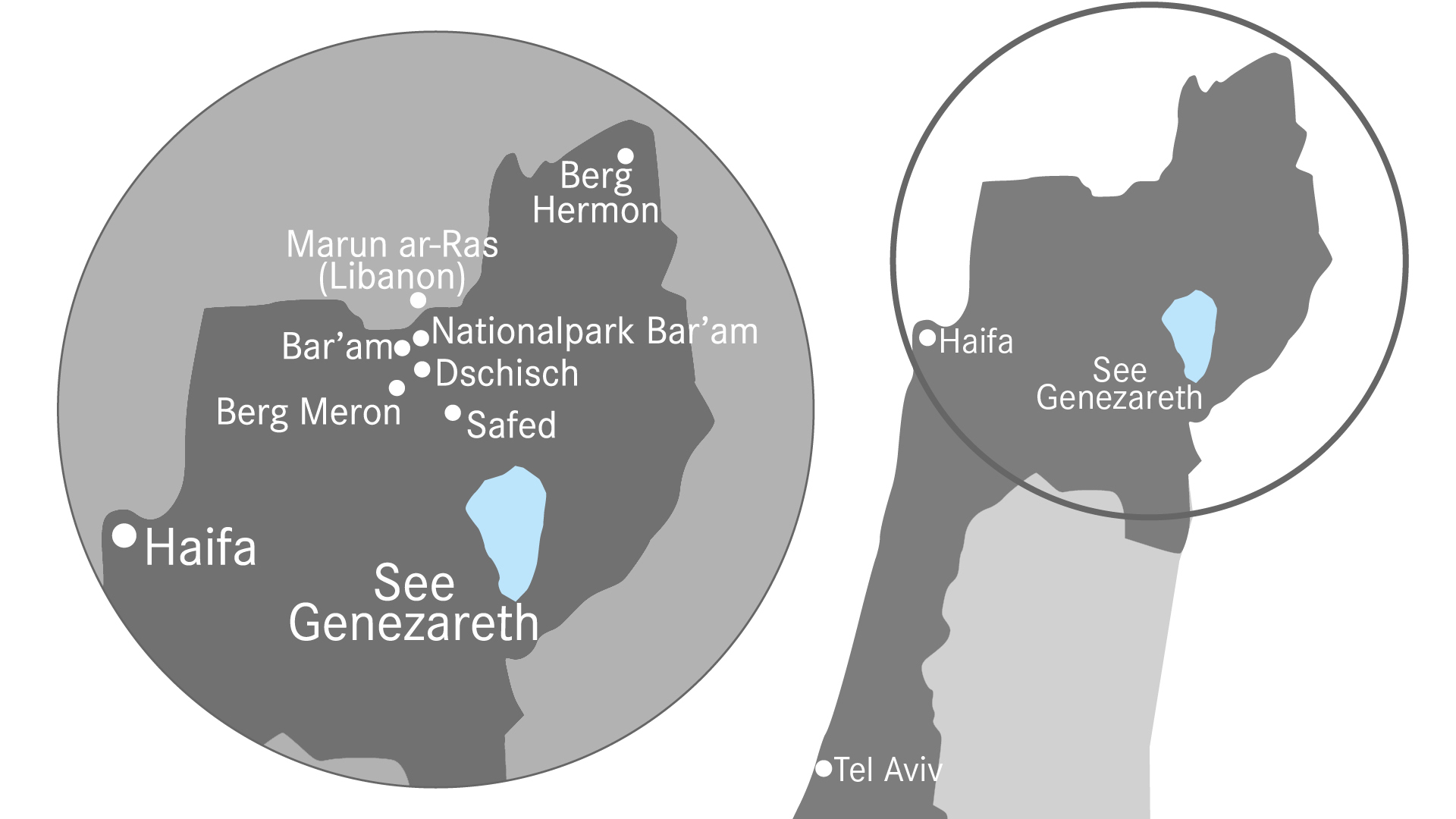

Die Aramäer waren nicht immer in Dschisch beheimatet. Vor etwa 400 Jahren seien sie nach Bar‘am gekommen, das an der libanesischen Grenze liegt. Schadi erklärt den Blick aus dem elterlichen Wohnzimmer: Westlich des Hauses liegt der Berg Meron. Nur wenige Kilometer nördlich, in Sichtweite, liegt Marun ar-Ras. In diesem Ort sind Maroniten beheimatet, es ist schon libanesisches Gebiet. Und nordöstlich, am Horizont, liegt der Hermon, der Dschabl asch-Scheich, wie er von den Arabern liebevoll genannt wird. „Die Araber haben den Namen aus dem Aramäischen übernommen. Dort heißt der Berg Haramun, der alte Mann, eben weil er einen Großteil des Jahres mit Schnee bedeckt ist.“

Doch Bar‘am musste 1948, in den Unruhen des Unabhängigkeitskrieges, evakuiert werden. „Damals wies die Armee das ganze Dorf an, es innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. In zwei Wochen könnten sie zurückkehren. Damals bekamen unsere Leute Waffen von der israelischen Armee, um die Ländereien zu beschützen.“ Doch aus den zwei Wochen wurden mehrere Jahre. „Meine Eltern sind 1951 geboren, und als der Oberste Gerichtshof 1952 zu unseren Gunsten entschied, konnte die Entscheidung trotzdem nicht umgesetzt werden, weil es sich um Militärgebiet handelte.“ Seitdem wurden die Aramäer vertröstet, längst hatten sie sich aus den umliegenden Olivenhainen im benachbarten Dorf Dschisch angesiedelt. Manche waren auch in den Libanon gegangen. In den 50er Jahren wurde das Dorf zerstört, heute befindet sich in dem Gebiet ein großer Nationalpark.

„Doch so, wie wir für die Sicherheit unseres Landes kämpfen, sind wir auch überzeugt, dass Israel uns zu unserem Recht verhelfen muss.“ Schadi hat Hoffnung, unweit von dem alten Dorf Bar‘am etwa 60 Hektar Land vom Staat zugesprochen zu bekommen. Vielleicht kann er dann schon in wenigen Jahren ein neues Dorf dort gründen.

ICAA auch in Deutschland

„Um die aramäische Identität, Kultur und das Leben in Israel zu stärken, brauchen wir eine eigene Stadt, in der wir unsere Kinder auf Aramäisch unterrichten können, und unsere Geschichte in Schulen lehren, ohne als Verräter bezeichnet zu werden“, sagt auch Rabia Machul, Vertreter der ICAA in Deutschland, die vor allem an deutschen Universitäten aktiv ist. „Der arabische Nationalismus spricht sich gegen diese Idee aus. Denn wir verfolgen das Ziel, Israel zu stärken und die Wahrheit über Israel zu erzählen. Wir möchten uns in Israel integrieren und die einzige Demokratie im Nahen Osten stärken.“

Obwohl schon mehr als zwei Jahrzehnte in Deutschland wohnhaft, ist er nach wie vor mit Bar’am verbunden. Wie viele Bewohner von Dschisch kommt auch Rabia immer wieder in die Ruinen der Kirche von Bar’am, um etwa an Gottesdiensten oder Amtshandlungen teilzunehmen. Hier hat er seine deutsche Frau geheiratet, hier wurde auch seine erste Tochter getauft. „Im Arabisierungsprozess und den panarabischen Bemühungen haben sich die Kirchen oft angepasst. In der Diskussion um unsere Identität geht ein Riss teilweise durch die eigenen Familien. Da gibt es Menschen, die sagen, ‚Ich bin Maronit‘, und andere, ‚Ich bin Palästinenser‘. Doch viele Mitglieder der Familie Machul haben sich als Aramäer registrieren lassen.“

Zurück in Dschisch

Als einer von neun Mitgliedern ist Schadi Challul am 30. Oktober bei den Kommunalwahlen in den Ortsbeirat gewählt worden. Viele, die ihm auf der Straße begegnen oder an denen er in seinem Auto vorbeifährt, rufen ihm Glückwünsche zu. Schadi ist sichtlich erfreut über diesen Schritt: „Bisher ist noch nie jemand als Aramäer zur Wahl angetreten. Dass wir auf Anhieb einen Sitz bekommen haben, ist wunderbar. Eine neue Ära hat begonnen und ich hoffe, dass ich meinem Anliegen im Beirat Gehör verschaffen kann.“ Natürlich habe es Leute gegeben, die versucht hätten, seine Wahl zu verhindern und in seinem Umfeld Zweifel gegen ihn zu säen: „Viele meinen, dass ich spalten möchte. Aber das stimmt einfach nicht. Wir sind keine Araber und sind es auch niemals gewesen. Daher nehme ich niemandem etwas weg. Ich möchte aber nicht, dass wir unsere Wurzeln vergessen. Darüber hinaus bin ich für Versöhnung und für Verständigung zwischen den Völkern.“

Schadi sieht die Ausprägung der aramäischen Identität als Chance zum Brückenbau zwischen den Kulturen und Religionen: „Wein und Arak gibt es nur bei uns, in den muslimischen Ortschaften finden Sie das nicht. Wenn Sie Wein mitnehmen, der in einem aramäischen Umfeld entstanden ist, hoffen wir, dass Sie Freunden und Familie davon erzählen. Und bei einem Glas Wein von uns sprechen.“

Teils nachdenklich, teils munter über die Geschichte der aramäischen Minderheit in ihrem Land plaudernd, treten die Israelis ihre Heimreise an. Einige haben alkoholische Getränke aus Gusch Chalav im Gepäck. Wo auch immer diese getrunken werden, sicher ist: Schadi Challul hat an diesem Nachmittag neue Sympathisanten für seine Sache gewonnen. Und vielleicht ist damit auch der Traum von einem eigenen Dorf für Aramäer in Galiläa ein kleines Stück mehr Wirklichkeit geworden.

Diesen Artikel finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe 6/2018 des Israelnetz Magazins. Sie können die Zeitschrift kostenlos und unverbindlich bestellen unter der Telefonnummer 06441/915152, via E-Mail an info@israelnetz.com oder online. Gerne senden wir Ihnen auch mehrere Exemplare zum Weitergeben zu.

Von: mh