Der Ort, an dem die Erlöserkirche errichtet wurde, lag während eines Großteils der Geschichte Jerusalems außerhalb der Tore der Stadt. Das Gelände diente als Steinbruch und später als Gartenanlage. Als das Gebiet in die Stadt eingemeindet wurde, wurde es zum Standort eines Marktplatzes und später eines Hospizes für fränkische Pilger. Die Kreuzfahrer errichteten im 12. Jahrhundert nach der Zeitrechnung die Kirche St. Maria Latina, auf ihren Fundamenten wurde später die heutige deutsch-lutherische Erlöserkirche erbaut.

Im Jahr 1869, das Heilige Land war zu diesem Zeitpunkt unter der Herrschaft der Osmanen, beschenkte der türkische Sultan Abed el-Aziz den deutschen Kronprinzen Friedrich II. großzügig mit einem Stück Land in Jerusalem. Ziel war es, dort eine Kirche zu errichten.

Parzelle südlich der Grabeskirche

Die Parzelle befindet sich in der Jerusalemer Altstadt im Gebiet des Muristan, ein südlich der Grabeskirche gelegenes circa 130 mal 130 Meter großes Areal, das aus dem Forum der hadrianischen „Colonia Aelia Capitolina“ hervorging.

„Muristan“ bedeutet auf Persisch „Hospiz“. Es erinnert daran, daß die Bauten jahrhundertelang den Pilgern als Unterkunft- und Verpflegungsstätten dienten. Karl der Große hatte das Hospiz im frühen 9. Jahrhundert mit Genehmigung von Kalif Harun al-Raschid bauen lassen. 1009 wurde das Viertel durch den Fatimidenkalif Al-Hakim teilweise zerstört, so auch die Grabeskirche.

Der Muristan liegt in unmittelbarer Nähe zur Grabeskirche und war mit einem Hügel aus Ruinen und Überresten der mittelalterlichen Kreuzfahrerkirche St. Maria Latina bedeckt. Genau an dieser Stelle hatte Kaiser Karl der Große im 8. Jahrhundert eine Kirche erbauen lassen, 300 Jahre später wurde sie von italienischen Kaufleuten aus der Hafenstadt Amalfi restauriert und Mitte des 12. Jahrhunderts von Kreuzfahrern renoviert.

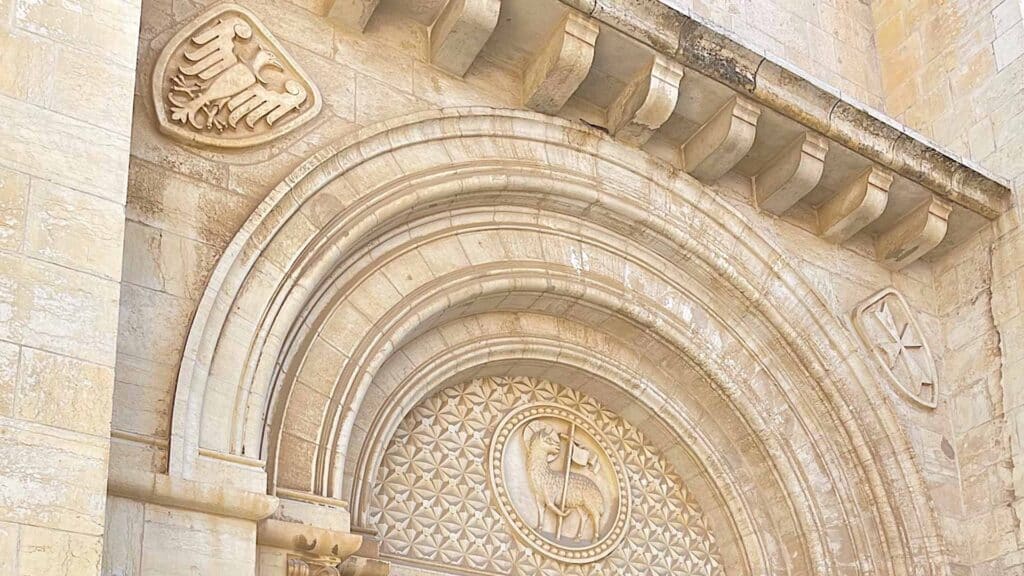

Die Erlöserkirche wurde auf den Grundlinien der Kreuzfahrerkirche Heilige Maria Latina errichtet. Der deutsche Architekt Friedrich Adler integrierte den ehemaligen mittelalterlichen Eingang der Kreuzfahrerkirche in die Außenmauer der Erlöserkirche. Friedrich II. starb nach nur 99 Tagen im Amt an einem Krebsleiden. Erst sein Sohn Wilhelm II. verwirklichte den Plan zur Erlöserkirche. Er entwarf höchstwahrscheinlich auch ihren Glockenturm und weihte die Kirche 1898 während seines Aufenthaltes in Jerusalem am 31. Oktober, dem Reformationstag, feierlich ein.

Auf einer Seite der Eingangstür ist der charakteristische deutsche Adler abgebildet, auf der anderen Seite das Kreuzfahrerwappen des Johanniterordens. Unter der Erlöserkirche wurde jahrelang emsig gegraben, aus gutem Grund, denn es gab Anzeichen, hier auf die sogenannte „Zweite Stadtmauer“, somit die Stadtmauer zur Zeit Jesu, zu stoßen.

Als Herodes der Große (73 bis 4 vor der Zeitrechnung), jüdischer Klientelkönig Roms, in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts die Stadt Jerusalem nach Norden hin ausdehnte, ließ er auch eine Stadtmauer errichten, die diese Siedlungserweiterung schützen sollte. In die Geschichte ging diese Mauer als die so genannte „Zweite Mauer“ ein. Von ihrer Existenz berichtet der jüdische Historiker Flavius Josephus. Er schreibt, dass sie am „Gennat-Tor“ der „Ersten Mauer“ ihren Anfang nahm und bis hin zur „Antonia“ verlief, eine Festung in der nordwestlichen Ecke des jüdischen Tempelbezirks.

Ihre letzte Stunde schlug im Jahr 70 nach Christus, als Jerusalem im Zuge des Jüdischen Krieges (66–70) von Titus belagert und zerstört wurde. Die „Zweite Mauer“ stellt in der Forschung ein bislang ungelöstes Rätsel dar. Niemand vermag bis heute mit absoluter Gewissheit ihren genauen Verlauf zu bestimmen.

Mauer bedeutsam für Forschung

In der Forschung hat diese Zweite Stadtmauer eine große Bedeutung, da an ihr die Frage nach der Korrektheit des in der Grabeskirche gezeigten Kreuzigungsortes Jesu (Golgatha) sowie der Grabstätte festgemacht wird.

Anglikanische und freikirchliche Christen verorten Jesus Grabstätte in das sogenannte „Gartengrab“, nördlich gelegen vom Damaskustor. Auch nach römischem und jüdischem Brauch mussten beide Stätten außerhalb der Stadt gelegen haben. Und wie die Evangelien berichten, lag die Hinrichtungsstätte nahe bei Gärten oder Feldern, siehe Markus 15,21: Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus’, sein Kreuz zu tragen. (Elberfelder Bibel).

Nicht unter Erlöserkirche

In diesen Ebenen ist die „Zweite Mauer“ in einer Entfernung zwischen 5 und 20 Metern zu vermuten. „Wenn wir danach fragen, wo die zweite Jerusalemer Stadtmauer nicht ist, kann ich sagen, sie ist nicht unter der Erlöserkirche,“ eröffnet Dieter Vieweger, lutherisch-protestantischer Theologe und Archäologe, unser Gespräch in der Ausgrabungsstätte „Durch die Zeiten“.

Jahrelang hatten der Professor und sein Team unter der Erlöserkirche nach ihr gesucht, „sie muss weiter nördlich als die alttestamentarische Stadtmauer liegen, also nördlicher als die hasmonäische Mauer. Hier, wo wir jetzt stehen, kann sie auch nicht sein, denn hier ist kein herodianisches Material unter uns“, lautet das Fazit seiner akribischen Forschung.

Dieter Vieweger ist seit 1993 Professor für Altes Testament und Biblische Archäologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel. Außerdem ist er leitender Direktor der beiden Institute des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman.

Nach einer Führung durch die Ausgrabung „Durch die Zeiten“ – sie bietet großartige Einblicke in Jerusalems Vergangenheit, inklusive Mosaikbodenfragmente der Kreuzfahrerkirche Maria Latina – kehren wir an das Tageslicht zurück. Vor dem Eingang zur Erlöserkirche deutet Vieweger in Richtung der nahegelegenen Davidstraße, die zum kreuzfahrerzeitlichen Muristan gehört, und erläutert, „hier ist alles zu Ende, da sind wir schon im ‚Trockengraben‘, also im Steinbruch. Wir müssen die Stadtmauer dort verorten, so viel ist sicher. Es stellt sich aber die Frage, wie kann ich sie suchen?“.

Ein Moment der Stille, mit einem verschmitzten Lächeln platzt es aus ihm heraus: „Wir können natürlich alle arabischen Häuser sprengen. Aber das kommt nicht gut“, kommentiert Vieweger seinen verwegenen Gedanken selbst, bevor es andere tun.

Radar ersetzt Ausgrabungen

Angesichts der vollständigen Überbauung der Jerusalemer Altstadt und unter Beachtung der bestehenden UN-Restriktionen kann die Suche nach der herodianischen Stadtmauer nicht durch Ausgrabungen gelöst werden. „Deshalb hatte ich mir überlegt, ob wir vielleicht ein anderes Setting haben können und habe mich an die Technische Universität Ilmenau in Thüringen gewendet“, rechtfertigt Vieweger den Einsatz eines Radars.

Geophysiker haben mit einem Bodenradar, auch Georadar (GPR, englisch Ground Penetrating Radar) die Straßen bis zum Österreichischen Hospiz und Damaskustor vermessen. GPR erlaubt eine zerstörungsfreie Charakterisierung des Untergrundes mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen. Die Messmethode kann Rohre, Gräben und geologische Schichten erkennen.

Doch dann stellte sich eine weitere Hürde: „Wir sind gescheitert, weil dieses Radar nur bis zu einer maximalen Tiefe von 20 Metern messen konnte. Was wir aber sagen können, ist: Wenn es eine Mauer gäbe, läge sie tiefer als 20 Meter in östlicher Richtung. Das ist ein Hinweis. Ansonsten war die ganze Bodenradar-Aktion Unsinn.“ Frust machte sich zunächst breit, aber ein Vollblutarchäologe lässt sich von Hindernissen nicht abschrecken, nimmt sie vielmehr als eine neue Herausforderung an.

Nach dem GPR-Fehlversuch wurden neue hochmoderne Antennen entwickelt. Ihre Ankunft verzögerte sich, da sie unter das „Kriegswaffenrecht“ fielen. Als sie dann endlich freigegeben waren, konnten Dieter Vieweger und sein Team im vierten Jahr ihrer geophysikalischen Erkundung wesentlich genauer in der Jerusalemer Altstadt vermessen.

„Nun wäre es schön, wenn ich sagen könnte, dass wir die Mauer gefunden haben, aber wir haben sie nur an zwei, drei Stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit auffinden können.“ Damit beschreibt der Wissenschaftler die aufwendige Such-Aktion: „Wir sind zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens mit unseren Messgeräten durch die Straßen gefahren, wurden mehrfach von Sicherheitskräften festgenommen, konnten aber eine Genehmigung vorlegen.“

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Dann deutet Vieweger auf ein unscheinbares Geschäft: „Wir sind auf Hinweise hinter diesem Taschenladen gestoßen, dort, wo der Cardo liegt, in der Kirche, hinter der Kirche, dann auch in der Nähe des Österreichischen Hospizes haben wir etwas gemessen, was wir für eine Mauer halten. Wir haben ja leider nicht graben können.“. Der heutige arabische Suq (Markt) ist vergleichsweise klein zum einst römisch-byzantinischen Suq mit einer Breite von schätzungsweise 14 bis 20 Meter.

Markt überdeckte wohl Stadtmauer

„Wir gehen davon aus, basierend auf dem, was wir gemessen haben, dass dieser Suq die Zweite Stadtmauer überdeckt hat. Herodes hat die Zweite Stadtmauer gebaut, der Suq wurde später über ihm errichtet“, lautet Viewegers Fazit.

„Der Stadtmauerverlauf bricht an einer uns unbekannten Stelle nach rechts ab und erscheint erst wieder in der Nähe des Österreichischen Hospizes. Wenn man das annimmt, hat es logische Gründe: Der für mich plausibelste Grund, dass diese Annahme korrekt ist, beruht darauf, dass es hier überall runter geht, das Gelände abfällig ist und das ist ein Aspekt, wenn ich Wasser in die Stadt leiten will.“ Geophysik liefert keine Beweise, aber wertvolle Hinweise, „das kann man erstmal als Arbeitshypothese so stehen lassen“.

Die Anfänge Jerusalems sind tief gelegen, da dort die ganzjährige Gihon-Quelle liegt. Herodes konnte seine Stadterweiterung nur durch einen Wasseranschluss für Bewohner attraktiv machen. „Sobald ich am Jaffator stehe, läuft das Wasser überall hin“, erläutert Vieweger topografische Aspekte, die Herodes der Große berücksichtigt hat.

„Ich glaube, dass ich auf der richtigen Spur bin“, beendet Dieter Vieweger zuversichtlich unsere spannende Spurensuche nach der Zweiten Stadtmauer und eilt davon zu seinem nächsten Termin. Als Professor für Altes Testament und Biblische Archäologie ist er ein vielgefragter Experte.

4 Antworten

Könige haben meistens einen gute Ruf und das ist gut so.

Danke Frau Tegtmeyer. Immer wieder können Sie hier tolle Eindrücke aus dem Heiligen Land vermitteln. Ich bin fasziniert von allen Ausgrabungen in Jerusalem, der Davidsstadt, und was für spannende Funde zutage kommen. Die Erlöserkirche haben wir mehrmals besucht, zuletzt zu einer Orgelandacht vor ein paar Jahren. Sehr schöne Erinnerung.

Liebe Ella,

ich freue mich über Ihre Wertschätzung meiner journalistischen Beiträge und Offenheit für meine thematische Bandbreite.

Herzliche Grüße aus Jerusalem.

Gundula Madeleine Leah Tegtmeyer

Toller Beitrag, Frau Tegtmeyer, aber es zeigt auch sehr deutlich die Schwierigkeiten, die auch oder besser gerade aufgrund des Status von Jerusalem bei dieser Form der Forschung bestehen. Das reicht von Beschwerden weltlicher und religiöser Natur bis hin zu den

,, Belästigungen “ durch Jassam oder Jamam, die natürlich misstrauisch werden,wenn man mitten in der Nacht durch ganz bestimmte Stadtteile fährt mit einem Wagen ,der vor Antennen und Messgeräten nur so starrt.

Aber nichts desto trotz wünsche ich diesen Enthusiasten weiterhin viel Erfolg……SHALOM