Jährlich feiern Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt acht Tage lang Chanukka. Das Fest erinnert an die Rückeroberung Jerusalems und die anschließende Wiedereinweihung des Zweiten Tempels zu Beginn des Makkabäeraufstands gegen das Seleukidenreich im Jahr 3597 beziehungsweise 164 vor unserer Zeitrechnung.

Einer talmudischen Erzählung zufolge wurde im entweihten Tempel ein einziges Kännchen mit einer geringen Menge Öl gefunden, das den Tempelleuchter, die Menora, nur einen Tag lang hätte erleuchten können. Auf wundersame Weise reichte es jedoch acht Tage und Nächte lang aus, den Zeitraum, den es brauchte, um neues Olivenöl für den Tempel zu produzieren.

Der Name „Chanukka“ leitet sich vom hebräischen Verb „chanakh“ ab, was „weihen“ bedeutet. In Gedenken an den Freiheitskampf und an das Lichtwunder wird an acht Tagen bei Einbruch der Dunkelheit jeweils eine weitere Kerze mit dem Schamasch, der „begleitenden“ Kerze, angezündet und ein Segen gesprochen. In diesem Jahr beginnt das Fest am Abend des 25. Dezember.

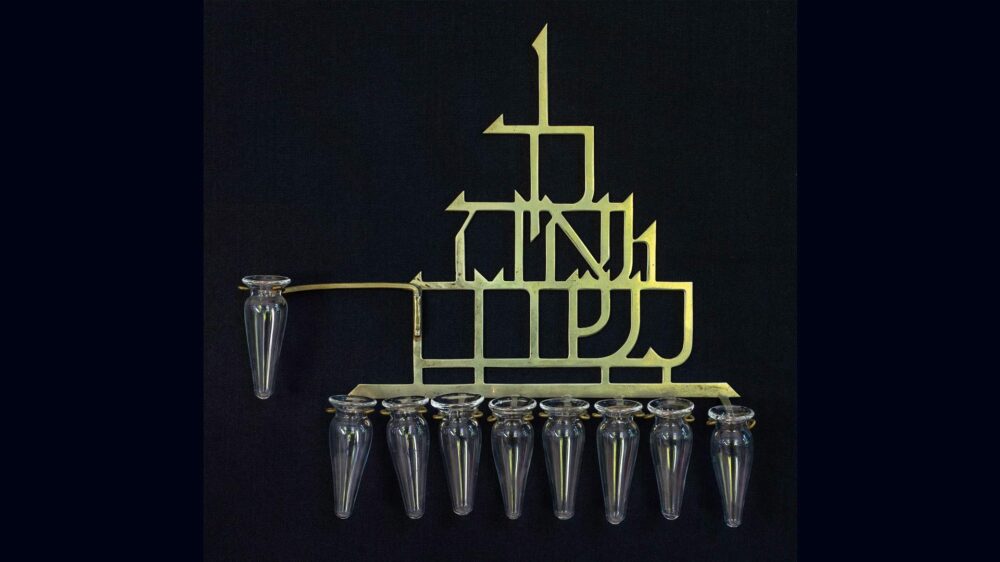

Chanukka-Leuchter gibt es in vielfältigen Gestaltungsformen. Von den 1890er bis in die 1930er Jahre wurden jüdische Ritualobjekte meist in historisierenden Formen hergestellt und reich mit Ornamenten verziert. Mit der Gestaltung eines schlichten Chanukka-Leuchters im Jahr 1924 brach der jüdische Künstler Ludwig Yehuda Wolpert (1900–1981) bis dahin geltende Konventionen und läutete eine neue Ära ein.

Erste Chanukkia der Moderne

In Frankfurt am Main schuf der Goldschmied und Bildhauer einen Leuchter, von dem aus er später einen radikalen Wandel einleitete, der die Formsprache und den Stil von jüdischen Zeremonialobjekten für kommende Generationen prägte: Schlicht, elegant und funktional. Das Jüdische Museum Berlin ist in Besitz dieser ersten Chanukkia der Moderne. 2021 erwarben die Sammlungen des Jüdischen Museums Wolperts aus Messing gegossenen und patinierten Chanukka-Leuchter. Zum Erwerb führen die Verantwortlichen folgenden wichtigen Hinweis an:

Vor jedem Neuankauf prüft das Jüdische Museum Berlin die Provenienz: In diesem Fall gibt es keine Hinweise oder Vermutungen auf eine verfolgungsbedingte Enteignung zwischen 1933 und 1945, da das Objekt in Publikationen häufig erwähnt wurde, William Gross als Eigentümer genannt wurde und es keine Restitutionsansprüche gab. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass dieses Objekt als Emigrantenbesitz in das Mandatsgebiet Palästina (heutiges Israel) gebracht wurde.

Da die Bildrechte des ersten Chanukka-Leuchters der Moderne bis heute nicht eindeutig geklärt sind, kann er in diesem Beitrag bedauerlicherweise nicht abgebildet werden. Wer den Ausgangspunkt der Moderne betrachten möchte, kann dies auf der Website des Jüdischen Museum Berlin tun oder – im Idealfall – das Museum besuchen, um das Unikat zu bestaunen.

Ludwig Yehuda Wolpert wurde 1900 in Hildesheim in eine orthodoxe jüdische Familie geboren. Seine mittellosen Eltern betrieben zunächst eine kleine Socken- und Handschuhstrickerei. Später wurde Wolperts Vater Salomon schochet, ein ritueller Schlachter, und amtierte als Rabbiner eines jüdischen Altenheims. Es ist überliefert, er habe während seiner Kindheit enorm unter Diskriminierung aufgrund der litauischen Herkunft seiner Familie gelitten, zudem wegen seiner Lippenspalte.

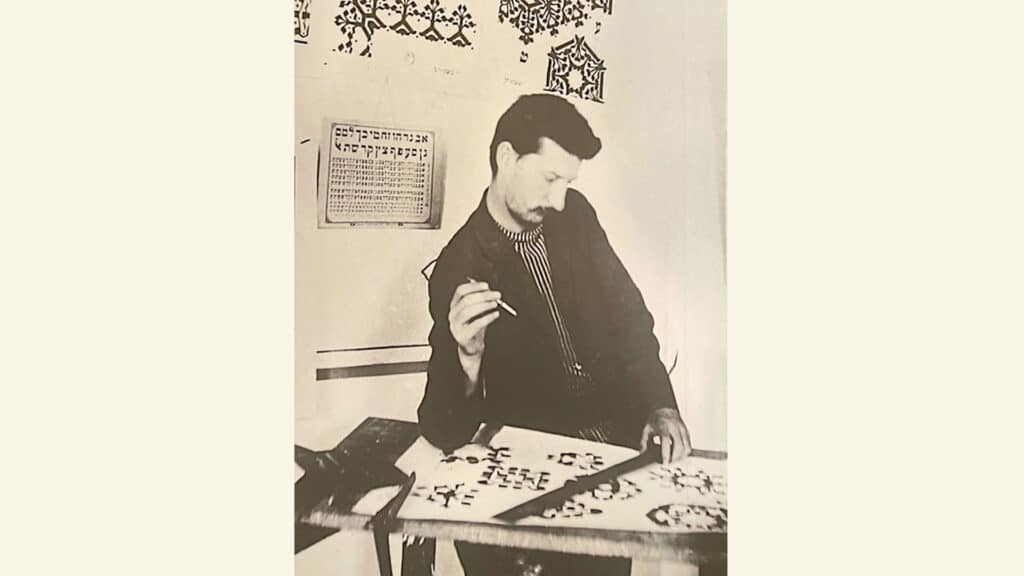

1916 erhielt Wolpert ein Stipendium der Gesellschaft zur Förderung des Handwerks unter den Juden für die Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main, wo er bis 1920 studierte. Nachdem er einige Jahre lang sein Glück als freiberuflicher Bildhauer vergeblich gesucht hatte, kehrte er 1925 an die Kunstgewerbeschule zurück, um Metallschmiedekunst bei Christian Dell und beim Silberschmied Leo Horowitz zu studieren.

Sicheres Einkommen

Mit der Anfertigung von Gebrauchsgegenständen erhoffte sich Wolpert die Grundlage für ein sichereres Einkommen legen zu können. Christian Dell, zuvor Formmeister an der Bauhaus-Schule, hatte die innovativen Ideen und Arbeitsmethoden der Bauhaus-Schule an die Frankfurter Kunstgewerbeschule gebracht. Sein Lehrmeister Leo Horowitz hatte ebenfalls am Bauhaus in Weimar gelehrt, bevor er zusammen mit seinem Bruder eine eigene Werkstatt in der Frankfurter Schule aufbaute. Darin fertigten sie hauptsächlich zeremonielle Objekte für Synagogen an.

Hier fand er seine Berufung: Wolpert griff den modernistischen Stil auf und konzentrierte sich in der Folgezeit auf die Herstellung moderner, funktionaler jüdischer Zeremonialobjekte aus Silber. 1928 beauftragte Karl Schwarz, der Direktor des ersten Jüdischen Museums Berlin, das bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 in der Oranienburger Straße existierte, Wolpert mit der Anfertigung einer Reihe von jüdischen Zeremonialobjekten.

Sie wurden im Museum sowie in einer Wanderausstellung gezeigt. 1930 schuf Wolpert sein erstes Zeremonialobjekt mit hebräischer Schrift, einen Pessach-Teller für den Seder-Tisch. Ludwig Yehuda Wolpert galt als der erste Künstler, der hebräische Schriftzeichen in silberne zeremonielle Gegenstände integrierte.

Neben Silber arbeitete er mit einer Vielzahl von Materialien – Aluminium und anderen Metallen, Glas, Kunststoff, Holz und Textilien. Seine innovativen Arbeiten wurden erstmals 1931 auf der Berliner Ausstellung „Kult und Form“ gezeigt. Wolperts Judaica kennzeichnen unverwechselbare elegante, schlichte Formen, Funktionalität und die Schönheit der hebräischen Schriftzüge.

1933, nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland, wanderte Wolpert 1935 mit seiner Familie ins Mandatsgebiet Palästina aus. In Jerusalem erhielt er eine Professur an der Neuen Bezalel-Akademie für Künste und Handwerk und prägte eine ganze Generation von jüdischen Silberschmieden und Künstlern mit seiner Designphilosophie der Schlichtheit und Funktionalität.

Zusammen mit Victor Solomon Reese schuf er unter dem Architekten Arieh Elhanani die Skulptur des „Fliegenden Kamels“, das Symbol der „Levant Fair“. Beeindruckt von den innovativen Ideen und Designkonzepten luden ihn 1956 Abraham Kanof und Stephen Kaiser ins Jüdische Museum in New York ein, wo Wolpert den Tobe-Pascher-Workshop gründete und leitete, um sich fortan in den USA der Schaffung moderner jüdischer zeremonieller Kunst zu widmen. Er stellte bei den Weltausstellungen in New York und im kanadischen Montreal aus.

Kunstwerke für Politiker

Ludwig Yehuda Wolpert erlangte bereits zu Lebzeiten große Anerkennung. Unter seinen künstlerischen Schöpfungen finden sich ferner ein goldener Chanukka-Leuchter für David Ben-Gurion und ein silberner Tora-Behälter, den der erste israelische Präsident Chaim Weizmann 1948 US-Präsident Harry S. Truman schenkte. Er wird heute in der „Truman Library in Independence“ im US-Bundesstaat Missouri aufbewahrt. Hinzu kommen der jüdische Teil der Kapelle der „United States Air Force Academy“ in Colorado Springs und die Bronzetüren der Synagoge am New Yorker „John F. Kennedy Airport“.

1976 ehrte das „Spertus College of Judaica“, ansässig in Chicago, Wolpert mit einem Doktor der hebräischen Literatur in Anerkennung seines Beitrags zur Gestaltung jüdischer Kunst. Im selben Jahr stellte das Jüdische Museum „Ludwig Yehuda Wolpert: Eine Retrospektive“ aus. Wolpert blieb bis zu seinem Tod in leitendender Position der Tobe-Pascher-Werkstatt des Jüdischen Museums. Seine Nachfolger wurden seine Tochter und Schülerin Chava Wolpert Richard und der Künstler Moshe Zabari.

Ludwig Yehuda Wolpert, der Vater der modernen jüdischen Ritualgegenstände, starb am 6. November 1981 in New York. Sein Designkonzept inspiriert bis heute.

Eine Antwort

Möge es wieder mutige neue kreative Köpfe geben, die für das israelische Volk und dessen Staat wunderbare Dinge kreiieren mit dem Enthusiasmus der Gründung des Staates 1948 und DAVOR!